研究亮點 - 物理系

更新日期 2025.11.14

- 114年11月11日

【本篇報導由本院物理學系 陸亭樺教授研究團隊提供】

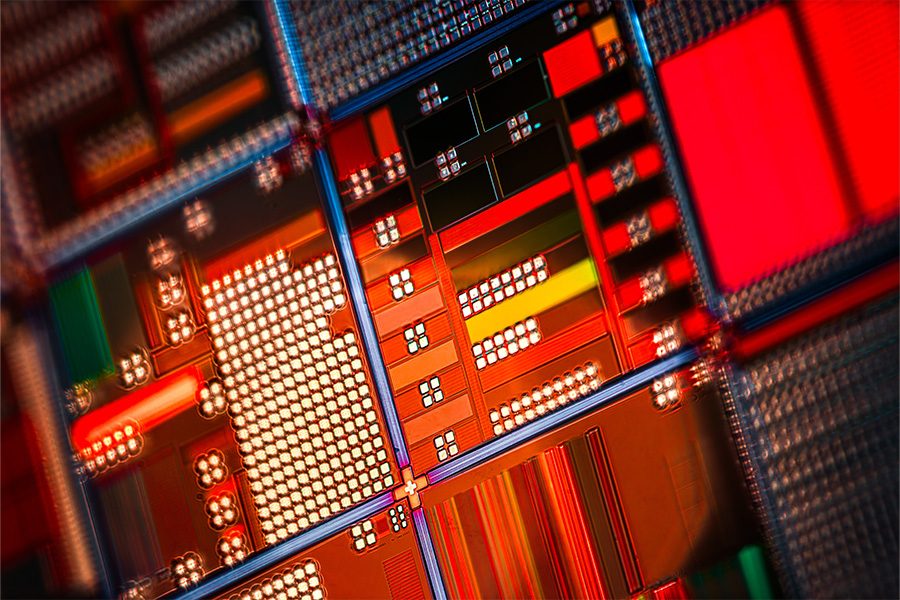

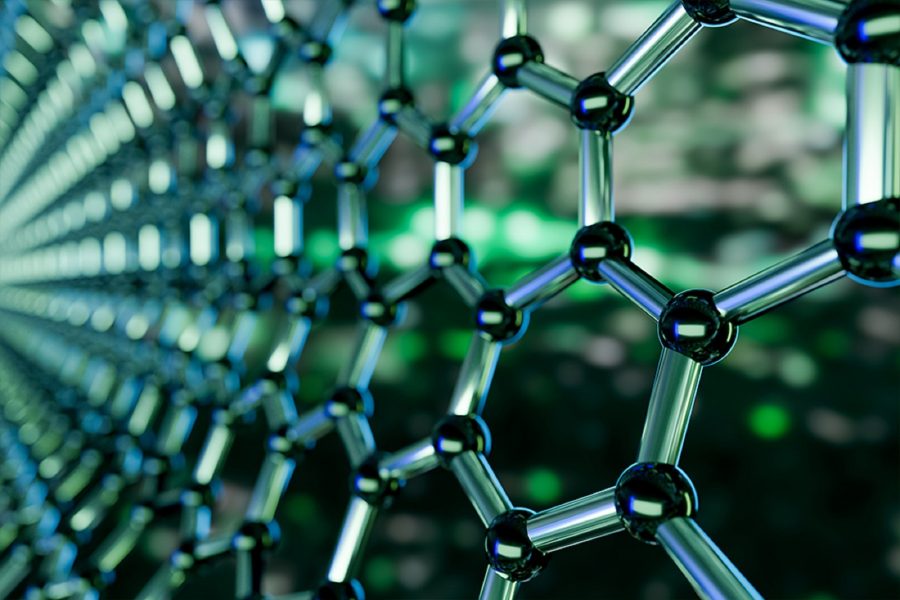

本研究利用自製的偏振解析拉曼光譜系統,系統性探討石墨烯在不同基板(SiO₂/Si、SiC、圖形化藍寶石)上的聲子光學響應。研究發現,基板所造成的應變會改變石墨烯的聲子模式,導致拉曼特徵峰(G-band、2D-band)頻率位移,且在不同入射偏振光下,其聲子振動強度比例亦會改變,顯示偏振光與材料聲子之間具有明顯的交互作用。

透過偏振拉曼量測與掃描式電子顯微鏡分析,研究團隊證實不同基板會影響石墨烯的排列與應變分布。進一步的線偏振與圓偏振分析(DoLP/DoCP)亦成功捕捉應變造成的對稱性破壞。本研究提供一種非破壞式檢測方法,可有效解析二維材料中的應變各向異性,對未來應變工程與光電元件開發具有重要意義。

- 114年11月11日

【本篇報導由本院物理學系 江府峻教授研究團隊提供】

江教授利用量子蒙地卡羅方法,針對二維二聚體自旋 1/2 反鐵磁體進行大規模模擬,計算量子臨界區中的普適常數 χu c²/T。研究在中低溫、超過 25 萬個自旋的大晶格下進行,結果顯示 χu c²/T 約為 0.32。此數值與近期其他數值研究一致,但高於理論預測的 0.27185。

二維量子反鐵磁體在有限溫度下不存在自發對稱破缺,因此由零溫升溫時會進入量子臨界區。該區域的普適常數應與微觀細節無關,因此理論與模擬的差異成為重要課題。本研究的結果支持 χu c²/T 約為 0.32,顯示有必要進一步修正或檢驗相關理論模型。

- 114年11月11日

【本篇報導由本院物理學系 Fernandes Karan Savio Arthur 博士後研究員研究團隊提供】

軟光子定理描述散射過程在光子能量極低時的普遍行為,是量子場論的重要結果,但其在具有宇宙學常數的彎曲時空中是否成立仍未明朗。本研究以反德西特時空(AdS)為模型,利用 AdS/CFT 對偶性,將 AdS 內部的散射行為轉化為邊界量子場論的計算,並運用沃德恆等式(Ward identity)推導出低能光子因子的宇宙學常數修正。研究首次證實經典的溫伯格低能因子在彎曲時空中會受到修正,為低能定理推廣至非平直時空提供新視角。

- 114年08月11日

【本篇報導由本院物理學系 藍彥文教授研究團隊提供】

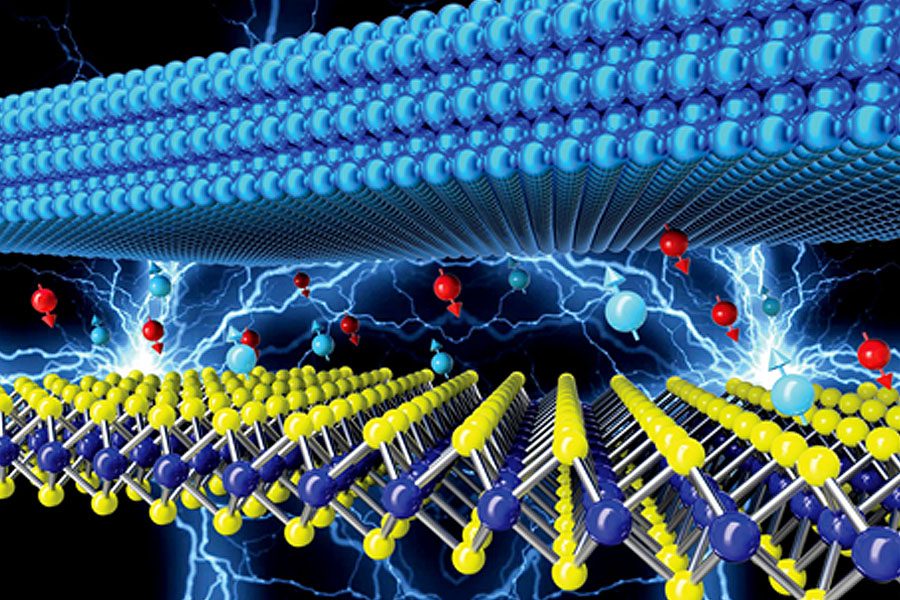

本文呈現了基於凡德瓦異質結構之快閃記憶體元件的製造與特性分析,該異質結構由石墨烯(Gr)、六方氮化硼(h-BN)和二硫化鉬(MoS2)組成。此元件展現了多功能特性,並表現出類似憶阻電晶體的行為,使其成為適合應用於類神經形態運算。Gr/h-BN/MoS2異質結構通過控制閘極電壓(VBG)操控浮動閘極(FG)中的電荷濃度,實現導電性切換。此外,FG與源極之間的重疊結構使得該裝置能進行類似憶阻電晶體的操作,利用源極電壓(VDS)進行寫入。透過改變FG中的載子儲存濃度,達到多個記憶狀態,提供類比訊號處理的能力。此外,VBG和VDS雙輸入功能的結合,即使在使用較低的讀取VDS時,也能實現顯著的開/關比,從而增強記憶狀態的可靠性。本研究展示了Gr/h-BN/MoS2異質結構在先進奈米電子元件中的潛力,為類神經系統的發展提供了一個適合的平台。

- 114年02月11日

國立臺灣師範大學深耕半導體技術多年,展現創新與資源整合優勢。研究發展處影片邀請電機系蔡政翰教授、機電系楊啟榮教授、光電所楊承山教授、物理系藍彥文教授分享研究成果。蔡教授專注高頻積體電路,楊啟榮教授推動MEMS與奈米技術,楊承山教授研究兆赫光子學與矽光子學,藍教授開發二維光電子材料。臺師大亦透過「玉山學者計畫」引進國際專家,強化全球合作。透過跨領域研究與產業應用轉化,臺師大在全球半導體領域奠定重要地位。

- 114年01月23日

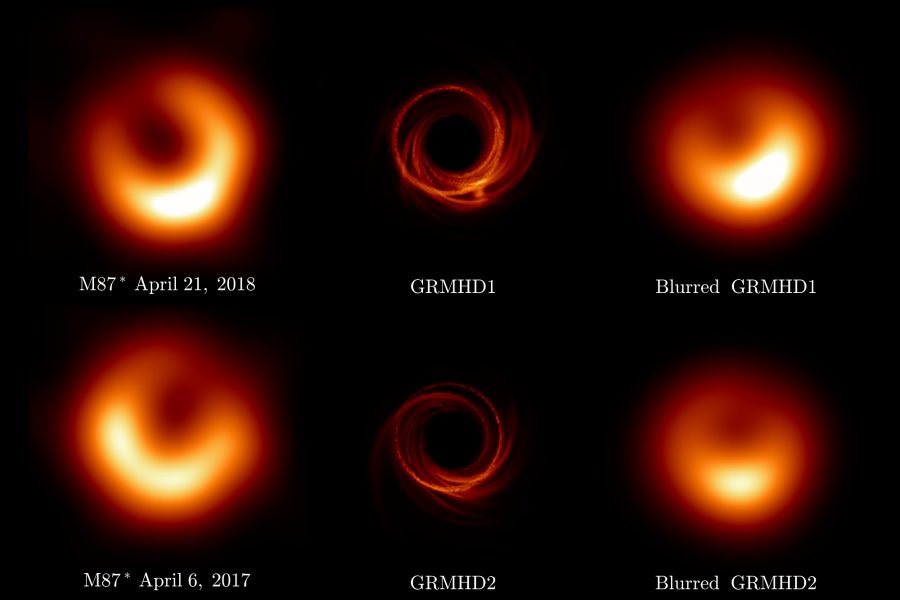

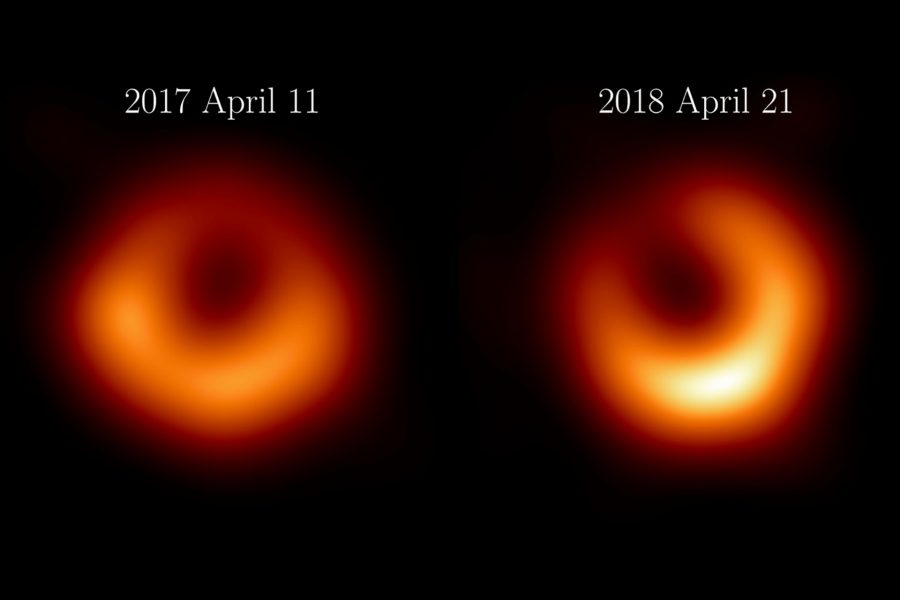

事件視界望遠鏡(EHT)團隊透過2017與2018年觀測資料,深化對M87黑洞的理解,確認其旋轉方向遠離地球,並證實吸積盤湍流導致環狀結構最亮區域的偏移。新研究利用超級電腦建立更大影像資料庫,驗證黑洞吸積模型,為黑洞環境的動力學研究奠定基礎。研究成果發表於《天文與天文物理》期刊,臺灣團隊也參與其中,持續分析後續觀測資料,以揭示M87黑洞湍流流動的本質。

- 114年01月15日

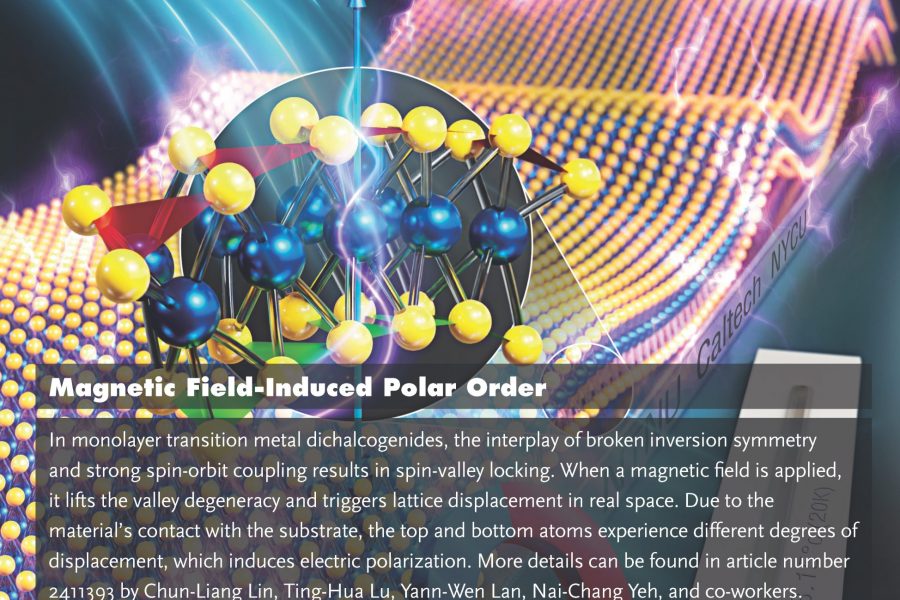

國立臺灣師範大學物理系與美國加州理工學院合作,成功突破量子記憶體技術瓶頸,發現磁場可誘發單層二硫化鉬(MoS₂)電極化現象,並實現僅0.65奈米厚的非揮發性量子記憶材料。該技術可應用於量子記憶體、超靈敏磁場感測器與奈米電子元件,為未來量子計算與半導體科技發展提供新方向。研究成果發表於《Advanced Materials》,展現臺師大在國際量子科技領域的創新能力與影響力。

- 113年07月31日

國立臺灣師範大學物理系教授林文欽團隊研究發現,透過在鐵磁金屬與鈣鈦礦間插入奈米尺度的氧化鋁或石墨烯層,能有效克服表面張力問題,使鈣鈦礦溶液均勻塗佈,形成連續緻密的薄膜。這層「奈米黏著劑」不僅解決異質結構介面品質問題,還能防止金屬與鈣鈦礦產生氧化還原反應,避免介面磁性「死層」,為自旋電子元件的應用開發提供新契機。

- 113年02月22日

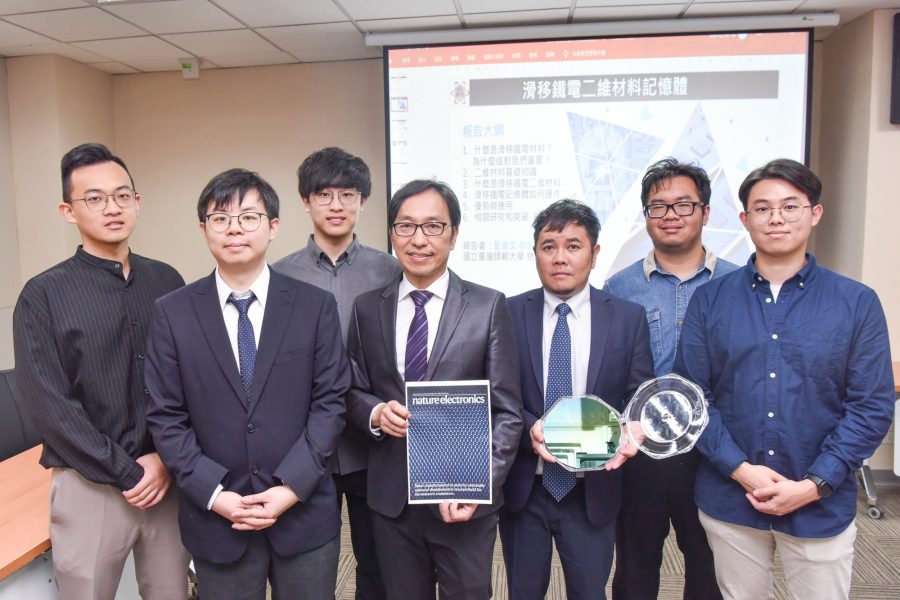

國立臺灣師範大學物理系藍彥文教授與陸亭樺教授所組成的聯合研究團隊,在鐵電材料領域取得了重大突破,開發出基於二維材料二硫化鉬的創新鐵電電晶體(ST-3R MoS2 FeS-FET),創造出僅有1.3奈米厚度,以及低操作電壓的鐵電材料半導體元件,解決了傳統鐵電電晶體縮小尺寸、降低功耗的難題,在未來可以作為非揮發性記憶體及低功率電子元件應用,有望成為先進的半導體技術的核心,提升我國半導體國際競爭力。本研究成果已於2023年11月底正式發表於國際知名學術期刊《自然電子》(Nature Electronics)上。

- 113年01月20日

「事件視界望遠鏡」1月18日公開M87黑洞最新影像,這是由臺灣主導的「格陵蘭望遠鏡」加入後,再次進行觀測的成果,臺灣師範大學物理學系卜宏毅助理教授也是團隊重要成員之一,負責分析統計相關數據,不僅驗證黑洞持續存在,其直徑不變也符合廣義相對論理論。

- 112年09月01日

【本篇報導由物理學系 李沃龍副教授研究團隊提供】

近來天文觀測所得到的暗能量狀態方程數值大都低於-1,這趨勢意味著暗能量的本質可能和宇宙常數的性質大不相同。有鑑於此,幽靈暗能量的引入似乎不可避免。利用幽靈暗能量的現象學模型,並採用來自太初聲波振盪和超新星的觀測結果,研究團隊分析了宇宙膨脹的演化,結果顯示,該模型與當前的觀測結果具有高度的一致性。這代表如果主導宇宙加速膨脹現象的是幽靈暗能量,而非宇宙常數,則從早期宇宙所導出的哈伯常數值不同於近期宇宙所觀測到的結果,即所謂的「哈伯張力」困境,其實並沒有那麼嚴重…

- 112年08月09日

(由物理系特聘教授Yann-溫 Lan及其研究團隊提供)

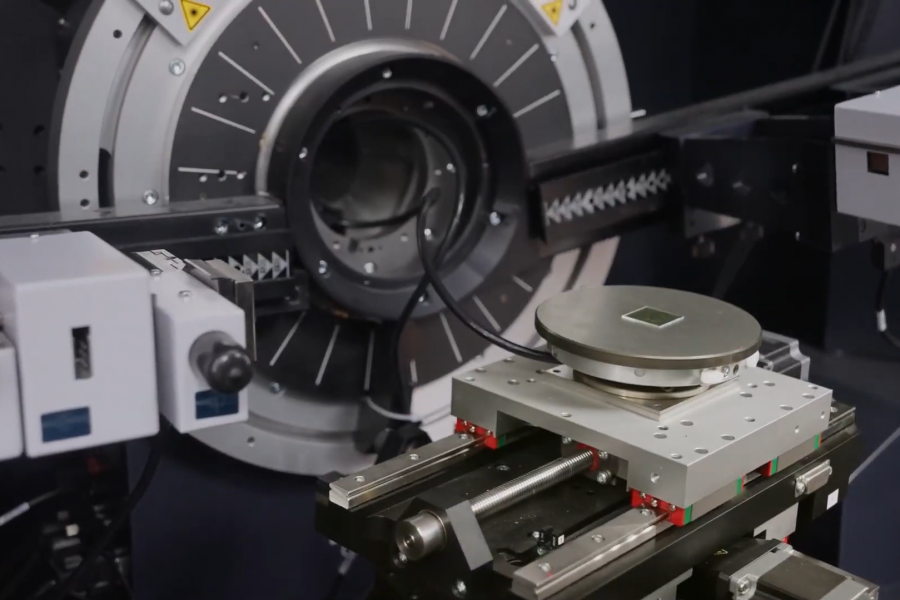

在追求更清潔的能源方面,太陽能電池有望在各個領域得到廣泛應用;然而,由於光到電的轉換效率低,目前的太陽能電池的發展受到限制。為了增強材料對光的吸收,研究團隊利用扭曲光改變了光的特性。扭曲光的光子攜帶軌道角動量。預計額外的軌道角動量將在材料內誘導更多的載流子躍遷,從而增加材料的光吸收和光生載流子濃度,從而提升其在太陽能電池中的應用潛力。本實驗的亮點在於利用扭曲光增強新型二維材料二硫化鉬的光吸收。隨著光的軌道角動量增加,光誘導載流子的濃度也隨之增加。因此,太陽能電池中較大的光伏效應得到增強。基於該實驗的結果,扭曲光已顯示出其成為提高太陽能電池效率的新方法的潛力…

- 112年08月15日

【本篇報導由物理學系 林文欽教授研究團隊提供】

在此實驗研究中,Co-薄膜沉積在FePS3二維反鐵磁材料上,用於研究其介面磁耦合現象;這對於未來自旋電子元件之應用至關重要。在原子力顯微鏡觀察下,機械剝離的FePS3表面由±1單層高度內的缺陷組成。Co薄膜均勻地覆蓋在FePS3基底上,其表面粗糙度約在±0.5nm以內。2 nm-Pd/7 nm-Co/FePS3在表面表現出各向同性的磁行為。當溫度從85K升高到110–120K時,其矯頑力急劇下降。…

- 112年05月12日

【本篇報導由物理學系 江府峻教授研究團隊提供】

本研究構建了一個可以計算關於相變實驗中之臨界點的通用監督式類神經網絡(NN)。為了檢驗這個監督式類神經網絡的有效性,研究團隊用它來計算幾個三維(3D)和二維(2D)模型的臨界點,這些模型包括3D經典O(3)模型、3D 5-狀態鐵磁Potts模型、3D二聚化量子反鐵磁海森堡模型和2D XY模型。特別是,雖然研究團隊所建構的NN只在具有120個位點的一維(1D)晶格上訓練了一次,但它成功地計算出我們所研究的這些系統的臨界點。更重要的是,這個NN的預測並不是使用整個真實的物理狀態來執行,而是根據模型…

- 110年11月09日

【本篇報導由物理系 胡淑芬特聘教授研究團隊提供】

傳統的白光LED照明主要使用藍光LED晶片搭配黃光螢光粉來產生白光。然而,因為其光譜涵蓋性不夠完整,此方法的白光演色性欠佳;演色性為一種描述光源呈現真實物體顏色能力的量值,光源之演色性越高,其顏色表現就越接近理想光源或自然光…

- 110年07月12日

【本篇報導由物理系 藍彥文副教授研究團隊提供】

現行的磁記憶元件是透過多層金屬薄膜結構之間的交換耦合作用力來保持磁性金屬層的磁矩方向,藉此達到儲存資訊位元的能力。而本實驗報告創新之處在於,透過異質結構間的「軌域混成(Orbital hybridization)」,新穎二維材料二硫化鉬可以在室溫時將非…

- 110年07月12日

【本篇報導由物理系 張宜仁副教授研究團隊提供】

對於可以快速成長、增加數量的原核生物來說,如何將體內的各種生物零件迅速複製,並進行正確的排置,以使得在進行分裂的當下,讓子代細胞都取得足以生存的能力,尤其是對於攜帶遺傳訊息的染色體,更是最不能有缺失的一個環節。但是,由於原核細胞沒有如同真…

- 110年02月26日

【本報導由物理系 藍彥文副教授研究團隊提供】

生產成本一直是製造半導體元件和電路的重要考慮因素。如何降低成本成為產品量產很重要的課題。本篇研究採用二硫化鉬(MoS2)材料的場效電晶體,該電晶體可在同一元件中選擇性操作p 型或n 型特性。且該元件具有可調整的臨界電壓(Vth),透過添加一層等離子化的介電層在上閘極結構上來改變該臨界電壓。由於成長相對較薄的介電層促進了氧的過量…

- 109年12月11日

【本報導由物理系 胡淑芬教授研究團隊提供】

現今人類正著手於解決能源耗盡之問題,而低汙染之再生能源極適合作為永久性之能源,且其中太陽能因具「取之不盡,用之不竭」之特性,深具開發之價值。另外,「氫」能源亦深具開發之價值,乃因每一千克氫燃燒產生之熱量約為燃燒汽油之三倍,適合作為燃料來…

- 109年09月18日

渾沌宇宙,當地球漸趨枯竭,我們能去哪裡?為發現下一個可能適合居住的星球,系外行星 (exoplanet) 成為天文物理發展最快速的領域之一,而教育部玉山青年學者、臺師大物理系新聘的吳亞霖博士,利用多波段天文望遠鏡,觀測及研究系外行星的物理性質及形成理論,為世界宇宙觀劃下新紀元。

- 109年09月18日

2019年4月,人類史上首張黑洞影像公開,是天文物理學界的重大里程碑,登上各媒體版面,而今年8月加入臺師大物理系任教的卜宏毅博士,在這項跨時代歷史任務中有貢獻,也榮獲教育部玉山青年學者。

這個公布位於M87星系中心的超大質量黑洞影像的幕後功臣,是由橫跨世界12國…

- 109年08月22日

國立臺灣師範大學今年獲教育部核定,延攬卜宏毅與吳亞霖兩位玉山青年學者,從國外返臺成為物理系生力軍。物理系蔡志申主任表示,兩位在天文物理領域有卓越成就,將結合理學院相關領域師資,成立天文研究中心,打造國際級天文研究重鎮。 教育部自107年推動玉山學者計畫,提供符合國際競爭的薪資,吸引國際人才來台任教,臺師大今年延攬兩位…