數學系 Department of Mathematics

- 112年5月23日

【本篇報導由數學系 陳界山特聘教授研究團隊提供】

本研究主要是提出一個類神經網絡的方法來解決二階錐變分不等式。它的設計是基於一個微分方程系統與投影算子,有別於傳統最佳化演算法,迭代的次數不是主要的議題,穩定性分析是重要關心的方向,本研究的理論分析完整地證明其穩定性的結果。數值模擬也展現研究團隊所提出的方法相較於文獻上一些方法,具有令人印象深刻的優勢,例如:當起始點變動時,本研究的方法不會受到干擾,仍能順利解決所要的二階錐優化問題。

- 109年5月5日

【本報導由數學系 樂美亨助理教授研究團隊提供】

現今,3D影像的參數化已廣泛應用於電腦圖學與數位幾何處理。在本文中,我們提出了一種新穎的能量優化演算法,用於計算3D影像的保面積參數化。另一方面,在適當的假設之下,可以保證該算法之疊代具有非平凡的極限點。並透過數值實驗驗證其準確性、有效性和穩健性皆優於其他現存之算法。借助…

- 107年10月16日

【公事中心江敘慈、胡世澤報導】

來自德國萊比錫大學、獲選我國教育部玉山青年學者的孟悟理(Prof. Ulrich Menne)教授,於107學年度第一學期正式加入國立臺灣師範大學數學系,成為數學系首位外籍教授,數學系特別於10月16日舉行師生歡迎會,歡迎孟悟理加入師大大家庭。 教育部「玉山計畫」從107年開始實施,配合國家發展重點領域,延攬國際頂尖…

物理系 Department of Physics

- 112年09月01日

【本篇報導由物理學系 李沃龍副教授研究團隊提供】

近來天文觀測所得到的暗能量狀態方程數值大都低於-1,這趨勢意味著暗能量的本質可能和宇宙常數的性質大不相同。有鑑於此,幽靈暗能量的引入似乎不可避免。利用幽靈暗能量的現象學模型,並採用來自太初聲波振盪和超新星的觀測結果,研究團隊分析了宇宙膨脹的演化,結果顯示,該模型與當前的觀測結果具有高度的一致性。這代表如果主導宇宙加速膨脹現象的是幽靈暗能量,而非宇宙常數,則從早期宇宙所導出的哈伯常數值不同於近期宇宙所觀測到的結果,即所謂的「哈伯張力」困境,其實並沒有那麼嚴重…

- 112年8月09日

(由物理系特聘教授Yann-溫 Lan及其研究團隊提供)

在追求更清潔的能源方面,太陽能電池有望在各個領域得到廣泛應用;然而,由於光到電的轉換效率低,目前的太陽能電池的發展受到限制。為了增強材料對光的吸收,研究團隊利用扭曲光改變了光的特性。扭曲光的光子攜帶軌道角動量。預計額外的軌道角動量將在材料內誘導更多的載流子躍遷,從而增加材料的光吸收和光生載流子濃度,從而提升其在太陽能電池中的應用潛力。本實驗的亮點在於利用扭曲光增強新型二維材料二硫化鉬的光吸收。隨著光的軌道角動量增加,光誘導載流子的濃度也隨之增加。因此,太陽能電池中較大的光伏效應得到增強。基於該實驗的結果,扭曲光已顯示出其成為提高太陽能電池效率的新方法的潛力…

- 112年08月15日

【本篇報導由物理學系 林文欽教授研究團隊提供】

在此實驗研究中,Co-薄膜沉積在FePS3二維反鐵磁材料上,用於研究其介面磁耦合現象;這對於未來自旋電子元件之應用至關重要。在原子力顯微鏡觀察下,機械剝離的FePS3表面由±1單層高度內的缺陷組成。Co薄膜均勻地覆蓋在FePS3基底上,其表面粗糙度約在±0.5nm以內。2 nm-Pd/7 nm-Co/FePS3在表面表現出各向同性的磁行為。當溫度從85K升高到110–120K時,其矯頑力急劇下降。…

- 112年5月12日

【本篇報導由物理學系 江府峻教授研究團隊提供】

本研究構建了一個可以計算關於相變實驗中之臨界點的通用監督式類神經網絡(NN)。為了檢驗這個監督式類神經網絡的有效性,研究團隊用它來計算幾個三維(3D)和二維(2D)模型的臨界點,這些模型包括3D經典O(3)模型、3D 5-狀態鐵磁Potts模型、3D二聚化量子反鐵磁海森堡模型和2D XY模型。特別是,雖然研究團隊所建構的NN只在具有120個位點的一維(1D)晶格上訓練了一次,但它成功地計算出我們所研究的這些系統的臨界點。更重要的是,這個NN的預測並不是使用整個真實的物理狀態來執行,而是根據模型…

- 110年11月09日

【本篇報導由物理系 胡淑芬特聘教授研究團隊提供】

傳統的白光LED照明主要使用藍光LED晶片搭配黃光螢光粉來產生白光。然而,因為其光譜涵蓋性不夠完整,此方法的白光演色性欠佳;演色性為一種描述光源呈現真實物體顏色能力的量值,光源之演色性越高,其顏色表現就越接近理想光源或自然光…

- 110年7月12日

【本篇報導由物理系 藍彥文副教授研究團隊提供】

現行的磁記憶元件是透過多層金屬薄膜結構之間的交換耦合作用力來保持磁性金屬層的磁矩方向,藉此達到儲存資訊位元的能力。而本實驗報告創新之處在於,透過異質結構間的「軌域混成(Orbital hybridization)」,新穎二維材料二硫化鉬可以在室溫時將非…

- 110年7月12日

【本篇報導由物理系 張宜仁副教授研究團隊提供】

對於可以快速成長、增加數量的原核生物來說,如何將體內的各種生物零件迅速複製,並進行正確的排置,以使得在進行分裂的當下,讓子代細胞都取得足以生存的能力,尤其是對於攜帶遺傳訊息的染色體,更是最不能有缺失的一個環節。但是,由於原核細胞沒有如同真…

- 110年2月26日

【本報導由物理系 藍彥文副教授研究團隊提供】

生產成本一直是製造半導體元件和電路的重要考慮因素。如何降低成本成為產品量產很重要的課題。本篇研究採用二硫化鉬(MoS2)材料的場效電晶體,該電晶體可在同一元件中選擇性操作p 型或n 型特性。且該元件具有可調整的臨界電壓(Vth),透過添加一層等離子化的介電層在上閘極結構上來改變該臨界電壓。由於成長相對較薄的介電層促進了氧的過量…

- 109年12月11日

【本報導由物理系 胡淑芬教授研究團隊提供】

現今人類正著手於解決能源耗盡之問題,而低汙染之再生能源極適合作為永久性之能源,且其中太陽能因具「取之不盡,用之不竭」之特性,深具開發之價值。另外,「氫」能源亦深具開發之價值,乃因每一千克氫燃燒產生之熱量約為燃燒汽油之三倍,適合作為燃料來…

- 109年9月18日

渾沌宇宙,當地球漸趨枯竭,我們能去哪裡?為發現下一個可能適合居住的星球,系外行星 (exoplanet) 成為天文物理發展最快速的領域之一,而教育部玉山青年學者、臺師大物理系新聘的吳亞霖博士,利用多波段天文望遠鏡,觀測及研究系外行星的物理性質及形成理論,為世界宇宙觀劃下新紀元。

- 109年9月18日

2019年4月,人類史上首張黑洞影像公開,是天文物理學界的重大里程碑,登上各媒體版面,而今年8月加入臺師大物理系任教的卜宏毅博士,在這項跨時代歷史任務中有貢獻,也榮獲教育部玉山青年學者。

這個公布位於M87星系中心的超大質量黑洞影像的幕後功臣,是由橫跨世界12國…

- 109年8月22日

國立臺灣師範大學今年獲教育部核定,延攬卜宏毅與吳亞霖兩位玉山青年學者,從國外返臺成為物理系生力軍。物理系蔡志申主任表示,兩位在天文物理領域有卓越成就,將結合理學院相關領域師資,成立天文研究中心,打造國際級天文研究重鎮。 教育部自107年推動玉山學者計畫,提供符合國際競爭的薪資,吸引國際人才來台任教,臺師大今年延攬兩位…

化學系 Department of Chemistry

- 113年03月10日

【本篇報導由化學系 謝明惠特聘教授研究團隊提供】

本研究利用簡便的一鍋化方法合成罕見的含硒自由基之羰基錳陰離子錯合物[(μ-Se)(μ3-Se2)2Mn3(CO)9]2− (1)。陰離子錯合物 1 的 μ-Se− 片段具自由基特性,可自二聚化反應形成雙聚物[(μ4-Se2){(μ3-Se2)2Mn3(CO)9}2]4− [(1)2],亦可與自由基捕捉劑TEMPO或亞烷基溴化物(CH2)nBr2 (n = 1, 2)反應形成硒自由基淬滅的錯合物[(μ-Se(TEMPO))(μ3-Se2)2Mn3(CO)9]2−(1-TEMPO)或四錳基底之氧化耦合產物[(μ4-Se2)(μ-Se2LSe)2Mn4(CO)12]2− (L = CH2, 2-CH2; Se, 2-Se)。研究團隊…

- 113年03月10日

【本篇報導由化學系 葉怡均教授研究團隊提供】

現今,基於酶的比色生物感測器已被廣泛應用於臨床實踐,然而僅有當這些方法具有高靈敏度且能有效處理多個樣品時,才能達到成本效益的最大化。在這項研究中,研究團隊採用來自嗜熱細菌鏈黴菌(Streptomyces sclerotialus)的新型熱穩定酶,即2,3-多巴雙加氧酶(2,3-Dopa-dioxygenase),這種酶首次被成功應用於檢測左旋多巴,成為發展基於蛋白質和細胞的生物感測器的理想工具。本研究成功地利用紅色螢光訊號在短短30分鐘內檢測左旋多巴,並且開發了一種連續分析方法,利用雙螢光訊號…

- 113年03月10日

【本篇報導由化學系 陳頌方教授研究團隊提供】

在本研究中,開發了使用聯苯固定相的QuEChERS和UHPLC-MS/MS方法,並用於葡萄中12種花青素的快速分離。實現了多種物質的高效分離單醣基化和非醣基化花青素。目標花青素的線性範圍為0.5-500 ng mL-1。重複性分析的同日內(intraday)和異日間(interday)精密度均低於11.8%。不同來源的葡萄中的花青素已成功定量。因此,所開發的QuEChERS和UHPLC-MS/MS方法成功地為葡萄中花青素的定量…

- 113年03月09日

【本篇報導由化學系 杜玲嫻副教授研究團隊提供】

迄今為止,已經發現有42種人體胜肽或蛋白質能夠形成類澱粉蛋白纖維,其中大多數與人類疾病相關。然而,目前尚無類澱粉沉積症(amyloidosis)相關的治療方法,因此,迫切需要開發可抑制形成的類澱粉蛋白纖維的策略。人類降鈣素(human calcitonin, hCT)是一種包含32個胺基酸的激素胜肽,由人體甲狀腺濾泡旁細胞(Parafollicular cells)分泌。它可以調節血液中鈣離子的濃度,並降低破骨細胞(osteoclast)的活動。因此,降鈣素也被視為一種治療型胜肽。然而,hCT的聚集阻礙了治療可能性,並且在目前的藥物配方中已經被鮭魚降鈣素所取代。本研究發現,二羥基咖啡酸(Dihydrocaffeic Acid, DCA)修飾的氧化鐵奈米材料,可以分解預先形成的hCT類澱粉纖維,以維持它們對hCT聚集的穩定性和抑制效應…

- 113年03月09日

【本篇報導由化學系 王禎翰優聘教授研究團隊提供】

陽離子無序的岩鹽結構材料(Cation-disordered rock salt,DRX)具有簡單的立方結構、多樣性的成分組成和良好的電化學性能,因此,被視為一種新型的鋰離子電池陽極材料,也在近期引起了廣泛的關注。此外,由於陽離子在DRX中會有大範圍的隨機分佈,因此,陽離子在DRX空間上排列方式便成為固態材料界中一個十分有趣問題。研究團隊此篇的工作是探討一系列具有良好成分控制的錳(Mn)鐵(Fe)基DRX的振動結構…

- 112年11月03日

國立臺灣師範大學化學系姚清發教授率研究團隊,以「有機合成鈀催化交叉反應」論文,榮登美國化學學會9月底發行的《有機化學通訊》(Organic Letters)國際期刊封面。這項研究屬於連接碳原子的策略,不但大幅縮短化學反應的時間,還可在室溫條件下完成,提升研究效率,有助科學家研發抗癌藥物和多用途的化學產品。

- 112年09月07日

【本篇報導由化學系 呂家榮教授研究團隊提供】

本研究利用有機半導體氣體感測器與氣相層析法對人體皮膚散發的氣體進行量測,在身體的各部位中,手掌的訊號最高而頭部次之。針對4名健康男性和4名健康女性身上進行分析。比較三種不同有機材料製成的感測器之反應,來自手掌的主要成分與氨不同。氣相層析鑑定手掌氣體中含有醛酮類分子。不同的人得出的結果一致,但會因性別略有差異,身體皮膚氣體測量可以應用到患者疾病情況的先期診斷…

- 112年09月05日

【本篇報導由化學系 李祐慈教授研究團隊提供】

本研究在3-硫醇黃酮衍生物分子系統中,首次以理論計算與實驗觀察證明:室溫下溶液態中硫醇分子可發生激發態氫鍵轉移,顛覆過往對於含硫系統分子內氫鍵與激發態質子轉移之化學觀念。這些結果證實含硫氫鍵的普遍性,也對氫鍵的化學開啟了一個新的篇章…

- 112年07月04日

【本篇報導由化學系 葉怡均教授研究團隊提供】

L-酪胺酸羥化酶(L-tyrosine hydroxylase,以下簡稱TH)是在人體中非常重要的酵素,TH的缺乏屬於一種罕見的體染色體隱性的遺傳性疾病,在人體中TH扮演著將L-酪胺酸(L-tyrosine)轉換成L-多巴胺(L-3,4-dihydroxyphenylalanine,簡稱L-DOPA)的重要角色,然而L-多巴胺又是兒茶酚胺的前驅物,當TH缺乏時會導致腦兒茶酚胺缺乏症並且產生抑鬱症、運動障礙以及發育不完整等症狀,因此快速並精準的檢測…

- 112年06月23日

【本篇報導由化學系 陳頌方教授研究團隊提供】

過去許多文獻與臨床研究表示雜環胺類化合物具高度致癌性與突變性,希望能開發一種有效分析雜環胺類化合物的方法。分子印記技術是根據抗原-抗體理論所延伸的應用,該技術提供對目標分析物高度的專一性與低廉的成本。本研究目的在開發以氧化鐵作磁芯,藉由表位印記合成分子印記磁性聚合物(Magnetic Molecularly Imprinted Polymers, MMIPs)純化並應用於雜環胺類化合物的定量…

- 112年06月12日

【本篇報導由化學系 杜玲嫻副教授研究團隊提供】

阿茲海默病(Alzheimer’s disease, AD)的特點之一是由β-澱粉樣蛋白(Aβ)形成的細胞外老年斑塊(senile plaque),並沉積於患者大腦之中。以往的研究顯示,AD大腦中的斑塊與醣化最終產物(advanced glycation end products)位處於相同的區塊,醣化最終產物主要由一系列蛋白質與還原醣或反應性極高的二羰基化合物反應的結果,與一般經由酵素專一性修飾的過程不同。本研究證明,醣化反應可以增加Aβ的細胞毒性。

- 112年06月10日

【本篇報導由化學系 葉怡均教授研究團隊提供】

L-酪胺酸羥化酶(L-tyrosine hydroxylase,以下簡稱TH)是在人體中非常重要的酵素,TH的缺乏屬於一種罕見的體染色體隱性的遺傳性疾病,在人體中TH扮演著將L-酪胺酸(L-tyrosine)轉換成L-多巴胺(L-3,4-dihydroxyphenylalanine,簡稱L-DOPA)的重要角色,然而L-多巴胺又是兒茶酚胺的前驅物,當TH缺乏時會導致腦兒茶酚胺缺乏症並且產生抑鬱症、運動障礙以及發育不完整等症狀,因此快速並精準的檢測…

- 110年12月09日

【本篇報導由化學系 杜玲嫻副教授研究團隊提供】

全球的失智症患者中約莫有六至七成確診為阿茲海默症,患者好發於65歲以上的長者,近期研究新發現,約30~57%的阿茲海默症病患存在另一種蛋白質TDP-43的異常沉積,並加劇疾病的進展呈現更嚴重的腦萎縮現象。目前阿茲海默症的治癒效果有限,為獲得更佳的治療策略,對此疾病的瞭解應更加透徹,其中,蛋白質TDP-43在此疾病中扮演的角色更不容忽視。

- 110年11月10日

【本篇報導由化學系 王禎翰教授研究團隊提供】

隨著環保電動汽車和便攜式電子產品的加速發展,鋰電池(LIB)成為了一種不可或缺的儲能裝置,因而得到廣泛的研究。在我們最近的研究中發現T相五氧化二鈮(T-Nb2O5)的超快鋰離子存儲系統,並研究其充電/放電過程中的複雜反應機制:通過密度泛函(DFT)的計算,T-Nb2O5脫鋰/鋰化狀態的詳細結構變化、鋰離子遷移的振動特徵和動力學的研究,我們成功的獲得相關的反應機制…

- 110年11月09日

【本篇報導由化學系 蔡明剛教授研究團隊提供】

銅電催化劑已在過去的文獻中,被證明可以選擇性地將二氧化碳還原為碳氫化合物。然而,因為缺乏基於時間尺度上分辨光譜特徵的系統性研究,使得銅催化劑的表層原子特徵—金屬銅或氧化銅,對於反應路徑的選擇性影響仍然無法確立。在此,本篇研究提出一種具備數秒解析尺度的X射線吸收光譜,以觀測反應中催化劑的化學狀態演變…

- 110年8月10日

【本篇報導由化學系 李祐慈教授研究團隊提供】

在有機化學中,烯丙基(C3H5-)是一個獨特的基團,因其π電子共振結構,使其能以相對穩定的獨立陰離子、陽離子或自由基形式存在。含有烯丙基的有機硫化物,如二烯丙基二硫化物(diallyl disulfide, DDS)對我們其實並不陌生,因為它與它的衍生物,俗名「大蒜素」(allicin)的二烯丙基硫代亞磺酸酯,都是大蒜與洋蔥等…

- 110年3月30日

【本篇報導由化學系 李位仁教授研究團隊提供】

許多有機合成的催化反應會以銅錯合物當催化劑,長久以來,科學家只能從反應過程中推測三價銅錯合物的存在。本實驗室成功地合成出三價有機銅錯合物及其衍生物和中間體,三價銅錯合物會有一個轉化的過程。這些錯合物的頂端配位基都與堅固的三角三價銅平臺緊密聯接…

- 109年12月7日

【本報導由化學系 陳家俊教授研究團隊提供】

「金銀奈米捕蚊燈」(Au-Ag nanozapper)具有可調控的吸收波長和空腔大小,其長方結構的外框可捕捉不同能量的光子,並在內部的孔隙間激發近場電場的大幅增強。利用其獨特的物理和光學性質,此表面電漿子奈米材料在螢光增強、光化學催化、生物分子檢測、光電元件、光熱轉換和藥物輸送等應用有很大….

- 109年10月27日

【本報導由化學系 謝明惠教授教授研究團隊提供】

當 [EFe3(CO)9]2– 還原 BiCl3 可得到混合鉍與硫族之鐵羰基團簇物 [{EFe3(CO)9}Bi]– (E = Te, 1a; Se, 1b)。X光分析顯示1a 與 1b 為一四角椎構型,且裸露的鉍及硫族皆具有位向活性的孤對電子。1a 及 1b 可逐步進行甲基化與金屬化反應,來探討 6s/5s 及 6s/4s 的親核能力比較。在金屬化反應中……

- 109年9月15日

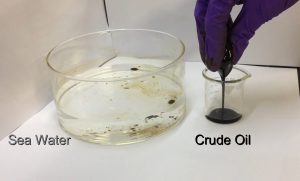

【本報導由化學系 林嘉和教授研究團隊提供】

設計具有表面超疏水性、高表面積、大而均勻的孔徑以及擁有出色穩定性的材料,對於合成化學家來說是一個非常具有挑戰性的領域。因此,我們通過選擇性地修改內部晶格重排的中孔MOF外表面來構建超疏水介孔金屬有機骨架(MOF)系統,演示其生物啟發的封裝重排策略。具有限孔隙度的…

- 109年9月15日

【本報導由化學系 林嘉和教授研究團隊提供】

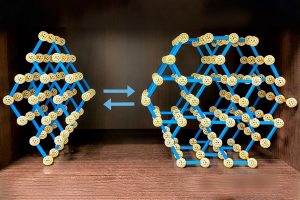

本研究發表了一個金屬有機骨架(MOF)孔洞材料的新發現——在溫和條件下,通過化學鍵連接的變動,可以實現MOF整體晶格結構的極快速重排。該系統在活化(即溶劑交換和脫附)後約40秒內,其結構從具有低孔隙率與非序化的MOF轉變為高孔隙率與結晶性的異構體,讓比表面積…

- 109年6月2日

【本報導由化學系 陳頌方教授研究團隊提供】

紅酒中含有的大量的多酚物質,「白藜蘆醇(Resveratrol)」是其中之一。白藜蘆醇為植物抵禦細菌入侵時,自然產生的多酚類植物抗毒素。過去研究證實其具抗癌、抗發炎、促進新陳代謝等功效。由1980年代的「法國悖論」口號提出,富含反式白藜蘆醇的葡萄酒有助於降低心血管疾病風險,故以此為出發點…

- 109年5月5日

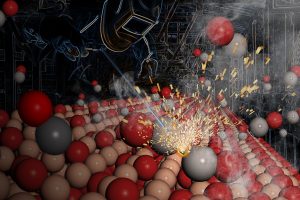

【本報導由化學系 蔡明剛教授研究團隊提供】

理論計算化學約從1970年代開始發展,1998年獲得諾貝爾化學獎肯定其在量子化學的深刻影響;透過結合古典力學與量子力學的混成演算法,大幅推進對真實化學反應的描述能力,在2013年再度得到諾獎的肯定。因此,在虛擬數值世界裡所出現的化學事件,將成為當代化學製程科技中必須參考的重要資訊…

- 109年2月5日

【本報導由化學系 林震煌教授研究團隊提供】

以往過年時節,晚上總是會有放沖天泡的熱鬧景象,但我們可能不知道,沖天炮在「飛」的過程,和最後「爆炸」的聲響,炮裡面裝填的火藥成分是不一樣的。一般認為黑色火藥是按照「一硫二硝三木炭」的比例混合製成的,用比例來表示的話,大約是硝酸鉀75%、硫磺粉10%、木炭粉15%。但是實際分析…

生科系 Department of Life Science

- 112年4月6日

- 112年2月7日

【本篇報導由生命科學系 陳仲吉教授研究團隊提供】

湧升流海域通常具有高生產力與豐富的魚類資源。而本研究探討東海浙江沿岸罕見的「湧升流」、「浮游植物藻華」和「缺氧」同時發生的現象,並評估湧升流對藻華和缺氧的影響。研究顯示,湧升流會將底水抬升至水表以下5-10公尺處,在湧升流區,浮游植物大量繁殖,表水以下則出現缺氧或低氧現象,在缺氧區域有高濃度的硝酸鹽和磷酸鹽的再生現象。當湧升流把缺氧水抬升到水表時,增加了對海洋生物的生存威脅。本研究也發現…

- 112年1月30日

【本篇報導由生命科學系 黃士穎優聘教授研究團隊提供】

有關玉山杜鵑複合群的四個種,玉山杜鵑(R. pseudochrysanthum)、森氏杜鵑(R. morii)、南湖杜鵑(R. hyperythrum)及紅星杜鵑(R. rubropunctatum)的生態演化研究始於2007年,本團隊對此一複合群的生態與演化的研究累積結果發現,四個種之間已經演化出與生態因子有關的可能的生殖隔離情形。然而,未來玉山杜鵑的四個種是否有機會種化為獨立種,則取決於未來分歧演化與基因交流的程度。

- 112年1月24日

【本篇報導由生命科學系 林登秋特聘教授研究團隊提供】

近年因全球氣候變遷導致的各種問題日益嚴重,如何有效減少溫室效應為全球重大的挑戰。除了減少排放量外,藉由植物捕捉二氧化碳並轉為生物量儲存於森林內亦是降低大氣二氧化碳濃度的重要途徑。然而,藉由植樹而成的人工林,常被質疑其森林生態系統功能不如天然林完善。

- 112年1月9日

【本篇報導由生命科學系 林思民優聘教授研究團隊提供】

想到「左右不對稱的生物」,您能想到怎樣的案例?提示一下:眼睛在一邊的比目魚就是不對稱的,大螯在一邊的招潮蟹也是不對稱的。但是蝸牛和海螺也是不對稱的,您知道嗎?因為牠們在生長的時候發生了左右生長速度的差異,所以也變成不對稱的生物。現在我們要講一個更特別的案例:專吃蝸牛的蛇,牠們的左右牙齒構造也變成不對稱的了!泰雅鈍頭蛇是臺師大生命科學系林思民教授在2015年發現的新種;由於這是國人首度…

- 112年1月9日

【本篇報導由生命科學系 郭奇芊教授研究團隊提供】

過去研究發現,老鼠從大陸被引入小島之後,體型會變大,密度會增加,且會在各種環境出現,而這樣的改變可能會讓病媒傳染病的風險增加,但過去未曾有過相關研究。蘭嶼是恙蟲病非常盛行的小島,恙蟲病由恙蟲傳播,誤診可能造成死亡,恙蟲的宿主主要是老鼠。家鼠這種老鼠經常出現在臺灣本島住家附近,相較於臺灣本島的家鼠,蘭嶼上面家鼠的體型明顯較大,密度較高,除了住家之外,也會在蘭嶼的森林裡出現,家鼠入侵…

- 111年10月7日

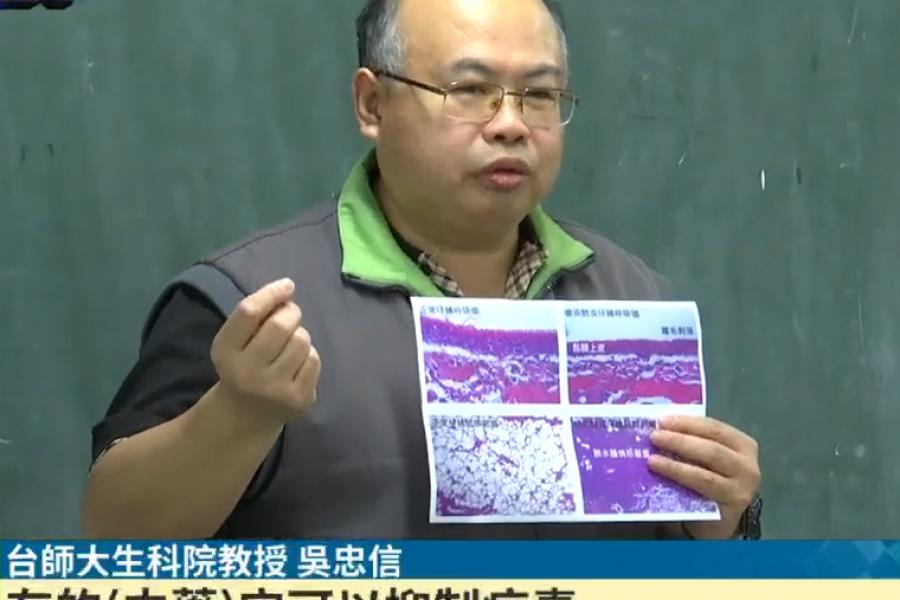

【本篇報導由生命科學專業學院 吳忠信教授研究團隊提供】

根據內政部統計,目前我國65歲以上約有10~20%的老年人患有肌少症或是肌無力症,這會造成日後有衰弱、跌倒或骨折等失能情形發生,嚴重甚至導致死亡。本研究認為科學中藥可以有助於增強骨骼肌的收縮力以及耐力,並能緩解高齡長輩肌少症或是肌無力症的問題。研究團隊選擇由人蔘、丹蔘、搭配五味子、麥門冬研製而成的科學中藥B307,檢視中草藥配方B307對耗竭游泳運動處理小鼠肌肉耐力的影響。實驗結果發現,中草藥配方B307可以透過抑制疲勞、緩解肌肉…

- 111年9月8日

【本篇報導由生命科學系 郭奇芊副教授研究團隊提供】

和人類一樣,不同野生動物間的行為可能不同。根據生命節奏假說(pace-of-life hypothesis),相較體型大的動物,體型小的動物通常壽命較短,在較年幼時就開始繁殖。體型小的動物由於需要在較短的生命週期內繁衍後代,所以在行為上,可能較為大膽以快速獲取足夠的食物資源。檢測臺灣不同體型大小的四種老鼠,對於捕食者(石虎)氣味的躲避反應,的確發現體型較小的兩種老鼠比較沒有表現出避敵的行為,但是體型較大的另外兩種老鼠,行為上相對謹慎,符合生命節奏假說的預測,也因此大隻的動物未必就比較大膽。

- 111年9月1日

【本篇報導由生命科學專業學院 林思民優聘教授研究團隊提供】

太田樹蛙是研究團隊實驗室2017年從廣義的日本樹蛙之中分離的新種;在進行這樣的分類處理之後,在臺灣的東部與南部是太田樹蛙的領域,而西部與北部則是周氏樹蛙的地盤。周氏樹蛙只會叫一種聲音;而太田樹蛙會叫兩種聲音,其中有一種語言是共通的。這就有趣了:當兩種青蛙遇在一起的時候,到底誰比較有競爭上的優勢?會不會偶而有人認錯對象,譜出一段人鬼殊途的戀曲?

- 111年8月26日

【本篇報導由生命科學系 林豊益特聘教授研究團隊提供】

魚類側線是用來偵測微細的水流變化,側線是由數個神經丘以線性排列所組成,每個神經丘約含有10-15個毛細胞用以感覺水流的流動。魚類的側線功能對於逆游、捕食、躲避天敵、打鬥、群游等諸多行為都是重要的。側線毛細胞上具有特化的纖毛可以在水流的推動下開啟細胞膜上的離子通道,使得鈣離子進入細胞中,活化毛細胞的感覺傳遞。這些鈣離子通道被稱為機械性感覺離子通道。水中的銨離子…

- 111年8月18日

【本篇報導由生命科學系 廖培鈞教授研究團隊提供】

亞洲的兜蘭起源自上中新世,中國西南及中南半島是這群植物的起源中心,也是物種最豐富的多樣性中心。地質歷史上的冰河時期導致海平面下降,使得馬來群島相連而成巽他大陸,讓兜蘭有機會往南向東遷徙,並且在海平面上升形成各式大大小小的島嶼後,地理隔離造就了各地不同的物種。作為轉繼站的婆羅洲,則成為這群植物的第二個多樣性中心。

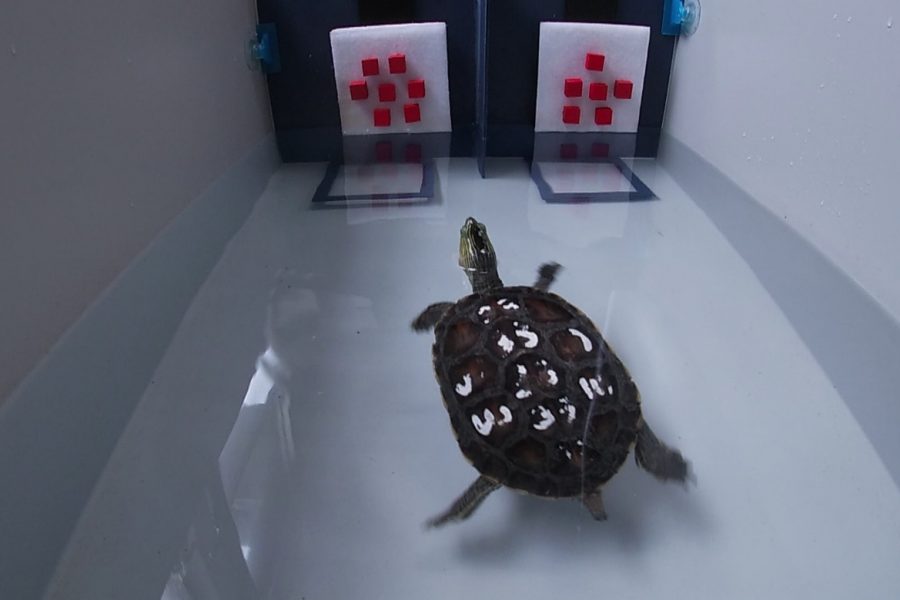

- 110年10月22日

動物能算數嗎?牠們能辨別數量差異嗎?過去研究證實,孔雀魚最高可以分辨4個和5個物件的差異,鴿子可以分辨6和7,而巨猿可以分辨9和10。看起來智商不高的爬蟲類,可以分辨多大的數量?國立臺灣師範大學生命科學專業學院研究團隊證明,臺灣野外最常見的斑龜,竟然也可以分辨到9比10,這是全世界爬行動物目前所知的最高紀錄…

- 110年10月13日

【本篇報導由生命科學專業學院 謝秀梅教授、李冠群教授研究團隊提供】

利用調整腸道微生物群已成為治療許多疾病的新興方法,其實也可以透過使用益生源來達成調節之功效,因為益生源可以被人體腸道微生物群利用並刺激微生物生長。我們利用電腦程式進行化合物資料庫的比對找出兩種海藻糖的雙糖類似物,乳果糖和蜜二糖,在之前的研究已證實對於聚麩醯胺和帕金森氏症模式中有神經保護作用。本研究中…

- 109年12月17日

【本報導由生命科學系 林豊益教授研究團隊提供】

在21世紀,奈米科技快速發展,應用十分廣泛,使得人類接觸各種不同奈米顆粒的機會增加,針對其毒性的研究,也相形越來越重要,但在金屬奈米顆粒對於魚類離子細胞的潛在毒性反應仍未有充分的研究。此外,奈米銀是使用度最高的奈米金屬,在環境中最常被檢測出。本篇的研究以斑馬魚胚胎為動物模式…

- 109年11月10日

【本報導由生命科學系 林登秋教授研究團隊提供】

溫度上升會促進土壤有機碳的礦化分解,從而增加二氧化碳的排放,在熱帶及亞熱帶地區,許多天然林被人工林所取代,對於此森林轉換對土壤有機碳的影響,我們所知甚少。過去利用土培養實驗所做的研究多在單一溫度下進行,而未考慮在實際情形林溫度的日夜及季節性變化。在本研究中….

- 109年11月4日

【本報導由生命科學專業學院 林炎壽教授研究團隊提供】

阿茲海默氏症/老年失智症不是正常老化的過程,其會隨時間的推進而更加惡化。目前也沒有能完全治癒的方法,但是有藥物可減緩症狀,且新藥也正持續研發當中。推估到 2025 年,臺灣罹病的人口數甚至達…

- 109年10月15日

【本報導由生命科學系 李佳楨教授研究團隊提供提供】

微管相關蛋白Tau於中樞神經系統含量豐富,在微管組合及穩定性上扮演重要的角色。不正常磷酸化Tau形成的神經纖維糾結,是阿茲海默氏症(Alzheimer’s disease)的病理特徵之一。過度磷酸化Tau因構形改變,導致聚集、氧化壓力增加及神經元死亡。本研究以表現人類傾向形成聚集的….

- 109年10月13日

1866年,英國博物學家華萊士(Alfred Russel Wallace)根據斯文豪(Robert Swinhoe,又稱郇和)從臺灣「打狗」採集的一種蝴蝶,發表為「Lycaena nisa」,但因缺乏圖片,百年來沒有人曉得這種「華萊士蝴蝶」究竟指的是哪一種蝴蝶。近年來,經臺師大鱗翅目學者徐堉峰比對後,確認與「Famegana alsulus」(單點藍灰蝶)為同一物種的異名,不但解開…

- 109年6月19日

【本報導由生科院吳忠信教授研究團隊提供]

毛小孩高齡化時代來臨 推動「動物長照2.0」。以預防保養替代疾病醫療 有效延緩寵物老化及器官退化。因少子化、高齡化、不婚族等現象,貓狗「毛小孩」被許多人當成家人對待,根據趨勢預估,到今年下半年,臺灣的毛小孩數量將超越15歲以下孩童,當毛小孩愈長壽也成了銀髮族,罹患高齡慢性疾病…

- 109年3月17日

【本報導由生科院吳忠信教授研究團隊提供】

國立臺灣師範大學生命科學專業學院吳忠信教授2019年執行科技部計畫,研究成果發現,利用科學中藥可以有效預防並且保護動物呼吸道與腸胃道的細菌與病毒感染,因此吳教授認為,科學中藥可能是預防新冠肺炎的另類思維。

吳忠信教授選用具有呼吸系統與腸胃功能保健功能的科學中藥作為飼料添加劑…

- 109年3月13日

【本報導由生命科學系 黃士穎教授研究團隊提供】

臺灣島是地質歷史的晚期,約五百萬年前,由於菲律賓及歐亞板塊的碰撞擠壓而開始形成,至三百萬年前才形成臺灣島現今的結構。在這樣特殊的一個大陸型島嶼上擁有特有種生物比例高,而且臺灣島完整形成之後,大部份的時間處於冰期與間冰期的循環。如此的地質歷史結合氣候的變化,以及…

- 109年2月24日

【生科學院與衛福部疾管署合作研究】

外來種植物除了會阻礙原生植物的生長外,也可能成為致病病媒生物的溫床。國立臺灣師範大學生命科學專業學院與衛生福利部疾病管制署合作研究發現,在澎湖相當強勢且非常難移除的外來種植物銀合歡,提供了恙蟲這種病媒相當適合的生存環境,研究成果近期刊載於公共科學圖書館…

營養系 Undergraduate And Graduate Programs Of Nutrition Science

- 111年8月16日

【本篇報導由營養科學學士學位學程 葉宛儒專案助理教授研究團隊提供】

國內外因為長期酗酒造成的酒精性肝臟疾病患者逐年增加,已成為一個值得關注的健康議題。酒精性肝臟疾病會隨著脂肪肝、氧化壓力以及發炎反應程度的不同,而影響疾病進程。紅肉火龍果 (Hylocereus polyrhizus (Weber) Britt. & Rose)皮富含多酚類物質和甜菜鹼,具有抗氧化和抗發炎的作用,因此本研究將農業廢棄物-紅肉火龍果皮經萃取後之萃取物 (red pitaya peel extract)投與酒精性肝臟…

地科系 Department of Earth Science

- 112年11月08日

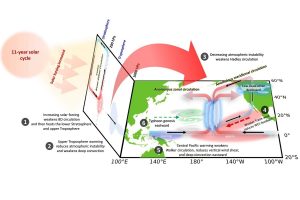

國立臺灣師範大學地球科學系跨國團隊研究發現,在太陽黑子活躍、全球暖化、海氣交互作用等3重增強作用下,即使冬季也可能形成超級颱風,因此今、明年不可掉以輕心。

- 112年08月04日

【本篇報導由地球科學系 賴昱銘副教授研究團隊提供】

北呂宋島弧最北段的火山島嶼,今日已經成為臺灣東部的海岸山脈,海岸山脈火山的層序中,最年輕的一次噴發,是位於層序頂部的白色熔結凝灰岩。本研究發現這些白色的安山岩質火山岩中,存在著輝長岩的捕獲岩。這兩種岩石的成分差異很大,不會是同一個岩漿形成機制造成的。本研究根據這些火山岩及捕獲岩的定年結果、實地野外觀察及岩相描述、以及火成岩樣本的地球化學特徵,將呂宋島弧發生在4百萬年前的最後一期火山…

- 112年07月18日

【本篇報導由地球科學系 黃婉如特聘教授研究團隊提供】

短期、快速發展的乾旱和潮濕事件引起了廣泛關注,它們的突發性為監測帶來新的挑戰。目前尚不清楚監測短期乾濕事件時,應考慮前期多長時間的降水量和潛在蒸散量之間的差異(簡稱P-PET,或是氣候水平衡變化climatic water balance change)。本研究通過累積不同時間長度的P-PET來估算逐日標準化降水蒸散指數(簡稱SPEI),並探討SPEI在捕捉中國大陸次表層土壤濕度變化的表現來解決這個議題。研究圑隊發現…

- 112年07月08日

【本篇報導由地球科學系 陳正達優聘教授研究團隊提供】

大眾對於自然災害與氣候變遷所造成風險的認知多半是來自極端事件。儘管會有對於造成特定極端事件發生成因分析的詳細研究,然而對於全球極端天氣與氣候長期變化的研究,往往都是以測站或網格資料個別計算極端指標,再套用統計模型加以推估,並不考慮資料在時間與空間的連續性。於是研究團隊便發展了一個以事件觀點為主的極端天氣與氣候偵測追蹤方法,在客觀的時空連結條件下,將超越極端狀態發生門檻的影響面積、持續時間以及強度等,建構出事件的全貌與規模。透過大規模檢視過去長期全球觀測資料…

- 112年07月11日

【本篇報導由地球科學系 李悅寧副教授研究團隊提供】

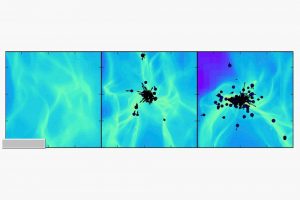

原行星盤與恆星相伴形成,過程中關係緊密,本研究利用了超級電腦進行高效能數值模擬,用以探討由原恆星核塌縮到原行星盤的過程,其中考慮了非理想磁流體與輻射轉移過程,結果顯示,原恆星盤內的物質輸送過程,比過去所理解要更複雜,尤其是最初的約莫一萬年時間,當原行星盤還深深包覆於原恆星核中時,層流與磁場的效應遠比紊流重要許多…

- 110年11月9日

【本篇報導由地球科學系 謝奈特(J.G.Shellnutt)教授研究團隊提供】

地球為太陽系中唯一具有固態大陸地殼的行星,而大陸地殼的形成及演化是極重要卻未被完全理解的議題。隨板塊學說的發展,一般認為大陸地殼形成於聚合性板塊邊界,亦隨板塊內部高溫玄武岩質岩漿噴發而形成,這些大陸地殼中大規模火成岩堆積也稱為…

- 111年6月6日

【本篇報導由地球科學系/海洋環境科技研究所 吳朝榮特聘教授研究團隊提供】

夏季時,越南外海經常可以觀察到湧升流的存在。湧升流的偶然消失事件常引起海洋學家的廣泛關注,因為此事件會顯著地影響區域氣候和漁業活動。東亞季風的波動與聖嬰現象被認為是湧升流減弱或消失的原因。然而,我們的研究指出聖嬰現象的影響力是不穩定的,分析長期海面溫度的觀測數據,我們證明了湧升流減弱事件在全球暖化趨緩期,會更頻繁地發生。原因在於全球暖化趨緩時期…

- 111年5月30日

【本篇報導由地球科學系 李悅寧助理教授研究團隊提供】

恆星形成貫穿各尺度之天文現象,可以概括敘述為一系列由重力引發的塌縮碎裂過程,然其中卻牽涉到許多的非線性的物理交互作用,如高馬赫數的紊流、低電離的電漿、不規則的磁場、宇宙射線與熱輻射。恆星形成的環境百百種,但若以結果論,所有恆星團的質量組成都令人出乎意料地相似。宇宙作為實驗室,觀測學家抽絲剝繭,理論學家抓耳撓腮,計算學家兩眼發直緊盯螢幕,就為了解釋並驗證恆星形成的過程中…

- 110年1月5日

【本報導由地球科學系/海洋環境研究所]

葉孟宛教授研究團隊提供說到科學家,你的第一印象是什麼呢?身穿實驗袍、手握試管,長相精明,似乎無時不刻都待在實驗室內的研究員,大概就是大眾的第一印象了吧。不過,有多少人的第一印象會是一位柔美的女性科學家呢?破除性別刻板印象的口號喊了這麼多年,社會的確多少改變了些。台灣也有越來越多….

- 109年11月26日

【本報導由地球科學系 陳卉瑄教授研究團隊提供】

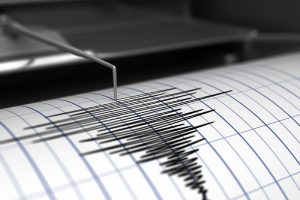

在全世界的觀測儀器逐年增多增密的趨勢下,傳回雲端的連續資料,如何快速做偵測和分類運算,是即時地震學的一大挑戰。近十年,利用機器學習進行地震學相關的應用逐漸盛行,藉由標籤化資料,進行分類和回歸(監督式學習),抑或經由未標籤化的資料做分群和降維(非監督式學習),讓電腦學習並建立模型以大幅地減少人工介入處理的可能性,已蓬勃風展。除了地震….

- 109年6月2日

【本報導由地球科學系 陳卉瑄教授研究團隊提供】

沒有地震發生的地殼深處,有一種長得像雜訊(noise-like)的震動源,它們不動聲色地釋放能量,可對應到高達規模7的地震。這默默釋放的能量,提供了應力的傳遞,「牽一髮而動全身」,可能影響著鄰近地震的發生,在區域地震潛能估計裡,是不可忽略的一環。這種特殊的震動源,叫做…

- 109年3月9日

【本報導由地球科學系/海洋環境研究所 吳朝榮教授研究團隊提供】

全球暖化引起之氣候變遷,對海洋與生活其中的生物造成重大衝擊。許多科學文獻指出儘管大氣中溫室氣體持續增加,全球變暖在最近幾十年似乎趨於平穩,如此的氣候條件對黑潮會有怎樣的影響? 黑潮變動對於臺灣氣候及漁業經濟有相當重大的影響,我們的研究指出,黑潮在近二十年…

- 109年2月18日

臺灣面臨嚴峻的高教人才競爭,為延攬優秀學人,今年3月國立臺灣師範大學吳正己校長與國內多所頂尖大學校長、副校長隨科技部、教育部等團隊前往英國、法國、德國舉辦說明會,並成功延攬海外學人—李悅寧,在2017年取得巴黎第7大學(Universite Paris Diderot)天文與天文物理博士學位、於巴黎地球物理研究所(IPGP)完成兩年博士後研究的天文學者。

資工系 Department of Computer Science and Information Engineering

- 110年2月24日

近年來人工智慧之深度學習模式深受注目,我們的研究即以此技術應用於生物事件辨識與擷取,並以遷移學習的方法得以減少語料庫建置的需求。

生物文件中複雜的生物過程如果以結構性的方式表達(例如:調節網路),往往比文字描述更為清楚…

科教所 Graduate Institute of Science Education

- 111年09月15日

【本篇報導由科學教育研究所 林志鴻助理教授研究團隊提供】

在科學、技術、工程和數學(STEM)領域中,了解青少年的科學動機信念有助於了解學生的學習,還與未來專業發展與職涯選擇有關。本研究利用國際大規模評估(ILSM),比較臺灣、美國與澳大利亞三國的青少年科學動機信念是否不同。研究使用2019年的國際數學與科學成就趨勢調查(TIMSS)的資料進行分析,為進行跨群體的比較,需要先評估科學動機信念比較不同群體間的準確性,此即測量恆等性(Measurement Invariance, MI)。使用多組群驗證性因素分析,確認恆等性足夠後,才可進一步比較群體差異。研究結果發現…

- 111年8月13日

【本篇報導由科學教育研究所 吳心楷講座教授研究團隊提供】

隨著科技工具的普遍,有越來越多大型評量,如:國際學生能力評量(Programme for International Student Assessment,簡稱PISA)、托福測驗(TOEFL test)等,開始運用科技和網路來評量學生的知識、能力、或素養。這類的科技化評量具有不少優點,包括:可進行自動評分、提供即時結果和回饋、方便施測過程的資料收集、以及減少施測場地和人力安排的費用等(Kuo & Wu, 2013; Kuo et al., 2015)。…

- 109年11月17日

【本報導由科學教育研究所 方素琦教授、許瑛玿教授與國立嘉義大學數理教育研究所 林樹聲教授研究團隊提供】

隨著科技快速的發展,今日社會面臨更多複雜、非結構性的社會性科學議題 (Socioscientific Issues),包含了基改食物、氣候變遷、核能的使用到人畜共通傳染病的防治等。從教育的觀點來看,我們期望所培育出的下一代公民,對於這些社會性科學….

- 109年5月6日

【本報導由科學教育研究所 楊芳瑩教授研究團隊提供】

我們說眼睛是「靈魂之窗」,西方則說眼睛是「window of mind」,可知自古以來不論國界,大家都認同眼睛能透露許多心智的訊息。事實上這樣的說法已不再是哲學性的譬喻,因為不論是在心理學或是教育上,有越來越多的研究者藉由眼睛的活動來描述認知與學習的歷程。楊芳瑩教授近年來…

- 109年5月6日

【本報導由科學教育研究所 吳心楷教授研究團隊提供】

隨著現代資訊傳遞方式的改變,非文字和數位化的視覺表徵充斥於生活中,例如:照片、示意圖、表格、動畫、和梗圖等。長期以來,科學界亦運用各式表徵 (如:數學公式、化學符號、結構式、模型、循環圖和模擬等) 呈現科學內容和探究過程,因此吳心楷教授在科學教育領域的研究主題之一…

- 109年3月9日

【本報導由科學教育研究所 許瑛玿教授研究團隊提供]

現今科技與科學快速發展以及經濟全球化的浪潮下,衍生出一些跨領域的社會性科學議題(Socio-Scientific Issues, SSI),這些議題複雜度高,常造成學生學習上的困難。許瑛玿教授研究團隊研發多元鷹架嵌入的社會性科學議題的數位教材(例如:水庫興建、海岸變遷、綠建築、焚化廠的興建等),經…

- 109年2月24日

【本報導由科學教育研究所 張俊彥教授研究團隊提供】

張俊彥教授研究團隊開發了雲端教室系統CloudClassRoom(CCR),該系統擁有「跨平台」、「免安裝」、「支援多種出題型式」、「即時分析統計」、「遊戲模式」等多種特色,可有效協助內斂的臺灣學生在課堂上「按」出自己的想法,讓老師得以即時診斷學生的學習困難。CCR讓學生可…

永續所 Graduate Institute of Sustainability Management and Environmental Education

- 111年5月16日

【本篇報導由環境教育研究所 林冠慧助理教授研究團隊提供】

全球暖化的氣候危機在世界各地廣泛發生,IPCC AR6重申暖化將造成氣候系統諸多變化,我們目前已經觀測到的極端事件將更為加劇,或更複合化。氣候變遷調適已經是所有人類社會都必須面對的問題。當代人類經驗有限,在歷史文獻中則記錄著過去數百至數千年來氣候系統的變化與變異性,及人類社會的衝擊與調適方式。因此,從文獻中提取資訊重建過去的氣候與極端事件,不僅是歷史氣候學的重要內涵,透過科學性的文本分析,探討異常與極端天氣對社會的衝擊、脆弱性與調適性,更是未來氣候變遷韌性社會的明鏡。

- 109年2月5日

【本報導由環境教育所 方偉達教授研究團隊提供】

國立臺灣師範大學環境教育研究所方偉達優聘教授兼所長是一位自然科學和社會科學跨域的「斜槓學者」。他運用風水的原理,依據太極圖的格式,運用人工濕地水文進行順向和逆向迴轉的原理,進行人工濕地的營造,讓水流流速減緩,可以運用一點地方…

- 109年2月5日

【本報導由環境教育所 方偉達教授研究團隊提供】

國立臺灣師範大學環境教育研究所方偉達優聘教授兼所長,是位在理學院跨域社會科學的學者。在進入臺師大之前,他曾任中華大學觀光學院的助理教授(2008-2012)。方教授從1992年赴美國亞歷桑納州立大學攻讀環境規劃碩士,醉心於世界各國的旅遊環境,曾經遠赴26個國家,實地考察。他也曾經…