研究亮點 - 地科系

更新日期 2025.11.13

- 114年11月11日

- 114年11月11日

- 114年07月10日

面對日益嚴重的海洋廢棄物問題,如何讓學生真正產生行動力,是教育上的一大挑戰。這套以體驗學習理論設計的海廢課程,帶領學生透過實地淨灘、反思討論與同儕交流,從「看見問題」到「願意改變」。研究顯示,學生在課程後對海廢議題的理解與責任感顯著提升,不僅提出具體的環保行動,也開始關注公共政策。更重要的是,課程六個月後,許多學生仍持續實踐環保行為,並影響身邊人。這證明透過做中學與深度反思,能有效促進態度轉變與長期行動,是未來環境教育課程設計的重要方向。

- 114年07月10日

台灣夏季常見午後突如其來的雷陣雨,對日常生活、水資源與防災都有重要影響。但在全球暖化下,這類「午後對流降雨」將發生變化。模擬結果顯示,到21世紀末,午後降雨的發生頻率將下降,但雨勢會變得更強烈。此外,這些變化還與太平洋海溫變化有關:當東太平洋偏冷(類似反聖嬰)時,降雨會變多;而偏暖(聖嬰現象)時,降雨強度反而較低。這說明聖嬰現象未來仍可能影響台灣的午後對流活動。透過高解析度氣候模擬,本研究提供了重要線索,有助於水資源管理、防災規劃與未來氣候調適。

- 114年07月10日

斯里蘭卡每年春季常見午後降雨(SDR)現象,但這種降雨的強弱其實會受到聖嬰-南方振盪(ENSO)的影響。根據2001到2019年的資料顯示,當冬季發生反聖嬰時,斯里蘭卡春季降雨會變多;若是聖嬰年,降雨則偏少。這與當地附近的氣旋環流與水氣輸送有關,會影響午後的降雨發展。SDR的變化呈現每2至4年的週期性,與ENSO事件高度吻合。了解這些變化有助於預測區域天氣,對仰賴降雨的農業、水資源管理特別重要,也能協助面對氣候變遷帶來的挑戰。氣候監測與預測能力越強,調適行動就能越早展開。

- 113年06月10日

潘加爾火成岩區的形成與岡瓦納大陸邊緣的張裂活動有關,其岩漿源可能受隱沒作用影響,岩石圈大陸地函為主,並伴隨部分大陸地殼熔融形成的酸性岩。研究團隊於南皮爾潘加爾採集樣本並進行地球化學與同位素分析,結果顯示該區與喀什米爾谷地西部的岩石較為相似,而北部區域則呈現原始上部地函信號,顯示成因可能為特提斯洋隱沒造成的地殼拉張與岩石圈地函上升,而非地函熱柱作用。此研究提供了晚古生代罕見張裂事件的成因見解,並暗示該區可能蘊藏與海洋地殼相關的塊狀硫化物礦床,具進一步勘查價值。

- 113年05月30日

【本篇報導由地球科學系暨海洋環境科技研究所 鄭志文教授研究團隊提供】

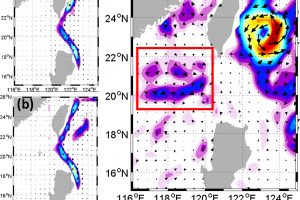

穿越呂宋海峽的黑潮入侵是物理海洋學中的經典問題,過往研究已提出多種機制解釋其形成。本研究基於衛星觀測海表面高度異常資料與混合座標海洋模式模擬,提出新型態黑潮入侵機制。分析1993-2018年間西向傳播的氣旋式渦漩撞擊臺灣東部黑潮的交互作用,發現約82%的撞擊事件會反向影響呂宋海峽的黑潮入侵行為。研究透過系統性分析與動力診斷,首次連結渦漩撞擊與黑潮入侵,揭示從黑潮下游(臺灣東岸)反向影響黑潮上游(呂宋海峽)的新型動力過程。

- 113年05月21日

【本篇報導由地球科學系 吳朝榮特聘教授研究團隊提供】

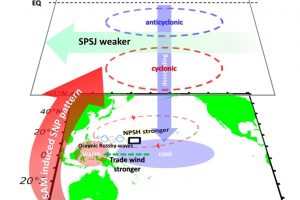

研究團隊利用長期再分析數據評估1990年後太平洋北赤道流(NEC)分歧點緯度的年代際變化。結果顯示,位於10-15°N、160-170°E的風應力旋度異常(WSCA)會激發海洋羅斯比波,控制NEC的緯度變化。研究發現,自1990年代初以來,WSCA受南極震盪(SAM)遠程調節影響。在SAM正相位期間,南太平洋出現雙偶極海溫模態,誘發羅斯比波列向北傳播,增強北太平洋的大氣下沉運動與赤道東風,強化C-BOX區域的反氣旋WSCA,進而促使NEC分歧點南移,導致黑潮強度增加。

- 112年11月08日

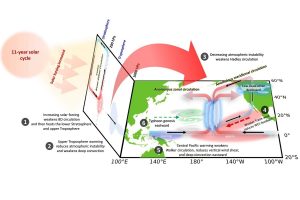

國立臺灣師範大學地球科學系跨國團隊研究發現,在太陽黑子活躍、全球暖化、海氣交互作用等3重增強作用下,即使冬季也可能形成超級颱風,因此今、明年不可掉以輕心。

- 112年08月04日

【本篇報導由地球科學系 賴昱銘副教授研究團隊提供】

北呂宋島弧最北段的火山島嶼,今日已經成為臺灣東部的海岸山脈,海岸山脈火山的層序中,最年輕的一次噴發,是位於層序頂部的白色熔結凝灰岩。本研究發現這些白色的安山岩質火山岩中,存在著輝長岩的捕獲岩。這兩種岩石的成分差異很大,不會是同一個岩漿形成機制造成的。本研究根據這些火山岩及捕獲岩的定年結果、實地野外觀察及岩相描述、以及火成岩樣本的地球化學特徵,將呂宋島弧發生在4百萬年前的最後一期火山…

- 112年07月18日

【本篇報導由地球科學系 黃婉如特聘教授研究團隊提供】

短期、快速發展的乾旱和潮濕事件引起了廣泛關注,它們的突發性為監測帶來新的挑戰。目前尚不清楚監測短期乾濕事件時,應考慮前期多長時間的降水量和潛在蒸散量之間的差異(簡稱P-PET,或是氣候水平衡變化climatic water balance change)。本研究通過累積不同時間長度的P-PET來估算逐日標準化降水蒸散指數(簡稱SPEI),並探討SPEI在捕捉中國大陸次表層土壤濕度變化的表現來解決這個議題。研究圑隊發現…

- 112年07月11日

【本篇報導由地球科學系 李悅寧副教授研究團隊提供】

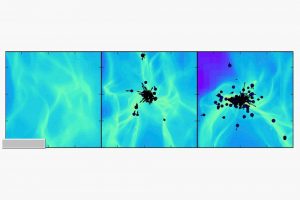

原行星盤與恆星相伴形成,過程中關係緊密,本研究利用了超級電腦進行高效能數值模擬,用以探討由原恆星核塌縮到原行星盤的過程,其中考慮了非理想磁流體與輻射轉移過程,結果顯示,原恆星盤內的物質輸送過程,比過去所理解要更複雜,尤其是最初的約莫一萬年時間,當原行星盤還深深包覆於原恆星核中時,層流與磁場的效應遠比紊流重要許多…

- 112年07月08日

【本篇報導由地球科學系 陳正達優聘教授研究團隊提供】

大眾對於自然災害與氣候變遷所造成風險的認知多半是來自極端事件。儘管會有對於造成特定極端事件發生成因分析的詳細研究,然而對於全球極端天氣與氣候長期變化的研究,往往都是以測站或網格資料個別計算極端指標,再套用統計模型加以推估,並不考慮資料在時間與空間的連續性。於是研究團隊便發展了一個以事件觀點為主的極端天氣與氣候偵測追蹤方法,在客觀的時空連結條件下,將超越極端狀態發生門檻的影響面積、持續時間以及強度等,建構出事件的全貌與規模。透過大規模檢視過去長期全球觀測資料…

- 111年06月06日

【本篇報導由地球科學系/海洋環境科技研究所 吳朝榮特聘教授研究團隊提供】

夏季時,越南外海經常可以觀察到湧升流的存在。湧升流的偶然消失事件常引起海洋學家的廣泛關注,因為此事件會顯著地影響區域氣候和漁業活動。東亞季風的波動與聖嬰現象被認為是湧升流減弱或消失的原因。然而,我們的研究指出聖嬰現象的影響力是不穩定的,分析長期海面溫度的觀測數據,我們證明了湧升流減弱事件在全球暖化趨緩期,會更頻繁地發生。原因在於全球暖化趨緩時期…

- 111年05月30日

【本篇報導由地球科學系 李悅寧助理教授研究團隊提供】

恆星形成貫穿各尺度之天文現象,可以概括敘述為一系列由重力引發的塌縮碎裂過程,然其中卻牽涉到許多的非線性的物理交互作用,如高馬赫數的紊流、低電離的電漿、不規則的磁場、宇宙射線與熱輻射。恆星形成的環境百百種,但若以結果論,所有恆星團的質量組成都令人出乎意料地相似。宇宙作為實驗室,觀測學家抽絲剝繭,理論學家抓耳撓腮,計算學家兩眼發直緊盯螢幕,就為了解釋並驗證恆星形成的過程中…

- 110年01月05日

【本報導由地球科學系/海洋環境研究所]

葉孟宛教授研究團隊提供說到科學家,你的第一印象是什麼呢?身穿實驗袍、手握試管,長相精明,似乎無時不刻都待在實驗室內的研究員,大概就是大眾的第一印象了吧。不過,有多少人的第一印象會是一位柔美的女性科學家呢?破除性別刻板印象的口號喊了這麼多年,社會的確多少改變了些。台灣也有越來越多….

- 110年11月09日

【本篇報導由地球科學系 謝奈特(J.G.Shellnutt)教授研究團隊提供】

地球為太陽系中唯一具有固態大陸地殼的行星,而大陸地殼的形成及演化是極重要卻未被完全理解的議題。隨板塊學說的發展,一般認為大陸地殼形成於聚合性板塊邊界,亦隨板塊內部高溫玄武岩質岩漿噴發而形成,這些大陸地殼中大規模火成岩堆積也稱為…

- 109年11月26日

【本報導由地球科學系 陳卉瑄教授研究團隊提供】

在全世界的觀測儀器逐年增多增密的趨勢下,傳回雲端的連續資料,如何快速做偵測和分類運算,是即時地震學的一大挑戰。近十年,利用機器學習進行地震學相關的應用逐漸盛行,藉由標籤化資料,進行分類和回歸(監督式學習),抑或經由未標籤化的資料做分群和降維(非監督式學習),讓電腦學習並建立模型以大幅地減少人工介入處理的可能性,已蓬勃風展。除了地震….

- 109年06月02日

【本報導由地球科學系 陳卉瑄教授研究團隊提供】

沒有地震發生的地殼深處,有一種長得像雜訊(noise-like)的震動源,它們不動聲色地釋放能量,可對應到高達規模7的地震。這默默釋放的能量,提供了應力的傳遞,「牽一髮而動全身」,可能影響著鄰近地震的發生,在區域地震潛能估計裡,是不可忽略的一環。這種特殊的震動源,叫做…

- 109年03月09日

【本報導由地球科學系/海洋環境研究所 吳朝榮教授研究團隊提供】

全球暖化引起之氣候變遷,對海洋與生活其中的生物造成重大衝擊。許多科學文獻指出儘管大氣中溫室氣體持續增加,全球變暖在最近幾十年似乎趨於平穩,如此的氣候條件對黑潮會有怎樣的影響? 黑潮變動對於臺灣氣候及漁業經濟有相當重大的影響,我們的研究指出,黑潮在近二十年…

- 109年02月18日

臺灣面臨嚴峻的高教人才競爭,為延攬優秀學人,今年3月國立臺灣師範大學吳正己校長與國內多所頂尖大學校長、副校長隨科技部、教育部等團隊前往英國、法國、德國舉辦說明會,並成功延攬海外學人—李悅寧,在2017年取得巴黎第7大學(Universite Paris Diderot)天文與天文物理博士學位、於巴黎地球物理研究所(IPGP)完成兩年博士後研究的天文學者。